শুভব্রত গাঙ্গুলী

পুরান ঢাকার গুলবদন জিনিসটা কী? কেন শত বছর আগে ইউরোপের বাজারে এই নাম ছড়িয়ে পড়েছিল? ঢাকার লুপ্ত একটি পেশার শেষ বংশধরদের দেখা কোথায় পাওয়া যায়? সামান্য একটা ফাউন্টেন পেন কীভাবে একশ’ বছর টানা লিখে যেতে পারে? কাগজ আর কালির সঙ্গে এর ত্রিমুখী সম্পর্কের সূত্রপাত কবে থেকে?

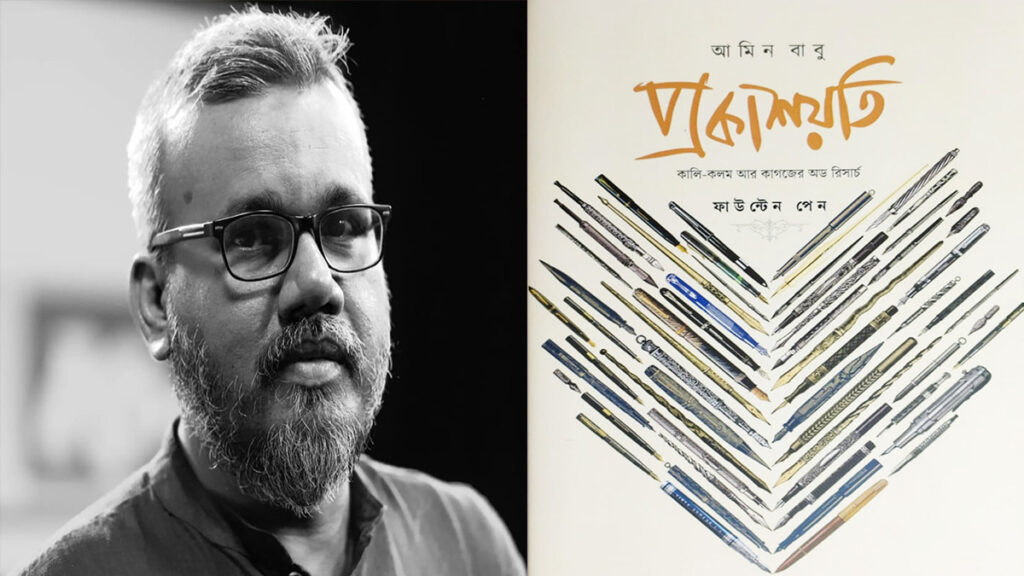

এমন অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও অপ্রচলিত প্রশ্নের উত্তর সাক্ষ্যপ্রমাণসহ জড়ো করা হয়েছে আমিন বাবুর গবেষণাধর্মী বই ‘প্রকাশয়তি’তে। কিন্তু দেখা গেলো, সব ধরনের লেখন উপকরণকে উপজীব্য করে এগিয়ে চলা এই অনুসন্ধান একটিমাত্র শব্দে বোঝানো যাচ্ছিলো না। অবশেষে প্রাচীন অভিধানের আশ্রয়ে সংস্কৃত শব্দ ‘প্রকাশয়তি’ মিটিয়ে দিলো সব খেদ। ছোট্ট একটি শব্দে দূর হলো যাবতীয় জড়তা।

লেখালেখির হাজারও বেগার আলোচনা আর ইতিহাসের অনুসন্ধান নিয়ে যে গোটা একটা বই লিখে ফেলা সম্ভব, সেটা কে ভেবেছিল? কিন্তু লেখক সীমার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন অসামান্য কিছু। কবিগুরুর জবানীতে– ‘ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম’। লেখক এই প্রকল্পের নাম দিয়েছেন ‘অড রিসার্চ’, ক্ষুদ্র তবে তুচ্ছ নয়। এখানে সক্রেটিসের কথামতো অসংখ্য প্রশ্নের উদ্রেক ঘটানো হয়েছে এবং প্রতিটি প্রশ্নকে ফের প্রশ্নবিদ্ধ করার অবকাশ রাখা হয়েছে।

সম্পূর্ণ নতুন ও আনকোরা একটি বিষয়বস্তুকে লেখক বেছে নিয়েছেন অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারার এই অনুসন্ধানের জন্য। এজন্য তিনি ব্যবহার করেছেন তার ২৫ বছরের সংগৃহীত ফাউন্টেন পেন আর অভিজ্ঞতাকে। এখানে প্রথমবারের মতো উন্মুক্ত করা হয়েছে অসংখ্য মার্কিন ও বৃটিশ নথি। এ ধরণের গবেষণা বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশে তো বটেই, উপমহাদেশ ও বিশ্বেও সম্ভবত অনুপস্থিত। রেফারেন্স বুক হিসেবে এটি প্রকাশ করেছে ঐতিহ্য প্রকাশ।

যেকোনো বইয়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দুটো মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া জরুরি। প্রথমত, বইটা কেন লেখা হয়েছে? দ্বিতীয়ত, কেন এটা জরুরি বা মানুষ কেন পড়বে? এই দুটো প্রশ্নেরই উত্তর আমিন বাবু তার বইয়ের ভূমিকায় কৈফিয়ত শিরোনামে তুলে ধরেছেন।

প্রথাগত গবেষণা রীতিতে দেখলে বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য (মোটিভেশন), সুবিধা, গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত (হাইপোথিসিস), গবেষণার পদ্ধতি ইত্যাদি দিক যথাযথভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য নমুনা সংগ্রহ ও নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ কৌশলের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

মানবদেহে ২০৬টি হাড় আছে। সেটা মোটা দাগে সবার জানা কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয়– হিউমেরাস, ফিমার বা টিবিয়ার মতো হাড়ের কোনটার কী কাজ, তাহলে বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। মানবদেহের মতোই প্রকাশয়তির অ্যানাটমি আছে। এটি একাধারে প্রকৌশল বিদ্যা, বাণিজ্য আর শাস্ত্রীয় আলাপ। কলম-কালি আর কাগজের যে এতো রকমফের হয় আর তার প্রস্তুত কৌশলে বাংলার শিল্প যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল, সেই ইতিহাস তো এতোকাল ধামাচাপা পড়ে ছিল। লেখক হারানো সেসব রত্ন কুড়িয়েছেন সযত্নে, আলগোছে।

কলম, কালি আর কাগজ শিল্পের মিলিত রূপ ‘প্রকাশয়তি’। কালেক্টরের সংগ্রহ, সারাইকারির পেনম্যানশিপ, বাণিজ্য আর শিল্পের বাস্তবতা নিয়ে গ্রন্থখানা একান্নবর্তী পরিবারের যাপনবৃত্তকে অনুসরণ করেছে। এই বৃত্তান্ত বয়ানকালে পরিবেশ, পরিস্থিতি, ঘটনা, সফলতা-ব্যর্থতার ইতিহাসগন্ধী তাত্ত্বিক জগতটাকে লেখক ছুঁয়ে এগিয়ে গেছেন কথনের ছলে। ৬ হাজার বছরের বোরিং ইতিহাস বর্ণনা করেছেন অপ্রচলিত বর্ণনা আর গল্পের মধ্য দিয়ে।

লেখন উপকরণের নিববন্ধ, সন্দর্ভ, অর্থনৈতিক বা সামাজিক আলোচনা, স্মৃতিগদ্য আর বিবরণপঞ্জী স্থান পেয়েছে এই কেতাবে। এই লেখা পড়তে পড়তে পাঠক হারিয়ে যাবে তার শৈশবে। ব্যক্তিগত বলয়, আর্যাবর্ত সমাজের লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত আর লেখনীর পূর্বাপর যাত্রা নিয়ে এ যেন গৌরব আর বিষাদের সমান্তরাল পরম্পরা। ইতিহাসের দায় মেটানোর এই এজমালি প্রকল্পের জন্য লেখক অমরত্ব দাবি করতে পারেন।

/এএম